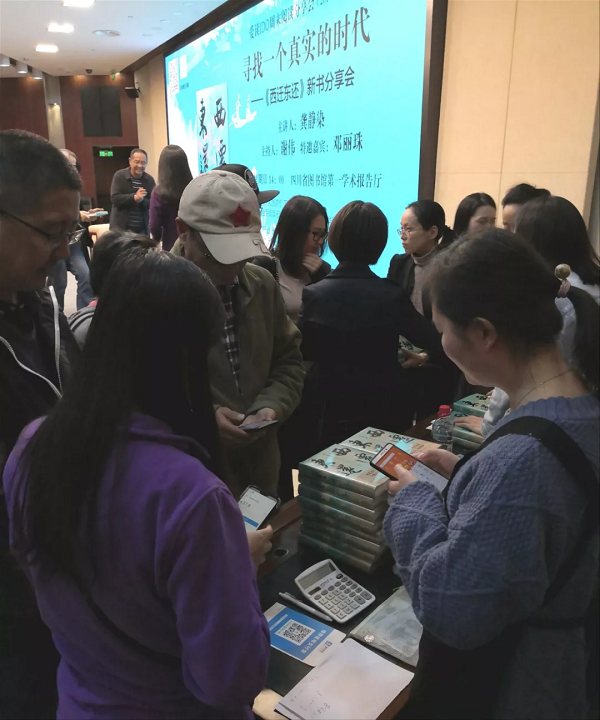

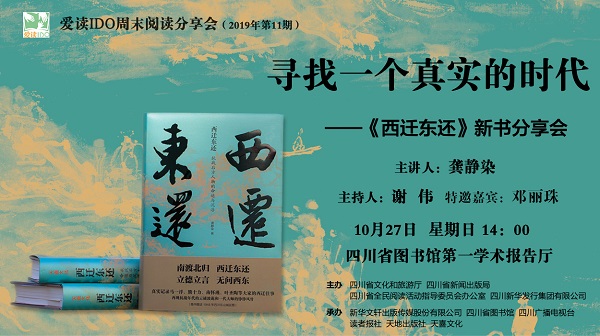

10月27日,由四川省文化和旅游厅、四川省新闻出版局、四川省全民阅读指导委员会办公室、四川新华发行集团有限公司主办,新华文轩出版传媒股份有限公司、四川省图书馆、四川广播电视台、读者报社、天地出版社、天喜文化承办的2019年第11期“爱读I DO周末阅读分享会:寻找一个真实的时代——《西迁东还》新书分享会”在四川省图书馆举行。

除了《西迁东还》作者龚静染,活动还邀请了资深媒体人、成都电视台主持人、作家谢伟,青年古琴演奏家邓丽珠,三位嘉宾共同为读者们带来了一场精彩纷呈的文化飨宴。

分享会首先举行了捐赠仪式,由副社长胡焰代表天地社向省图书馆捐赠图书5册。随后的访谈环节,以邓丽珠现场演奏的一曲川派古琴代表曲目《流水》徐徐展开。

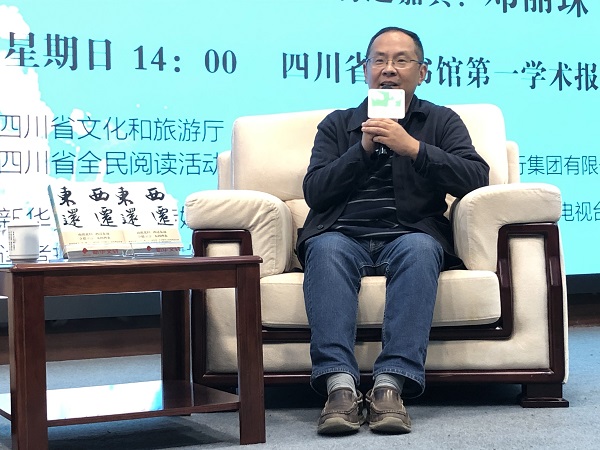

主持人谢伟围绕《西迁东还》的创作、西迁东还的历史意义、四川文化的独特人文价值等话题与龚静染展开了精彩的对话。谢伟首先以“为什么用‘西迁东还’作为书名”发问,开始了与龚静染的对谈。龚静染回答了“西迁”和“东还”的具体内涵,它指的是当时的政治、经济和文化中心西移,抗战胜利之后又回到了江南一带。解释完书名之后,作者还从经济、文化、学术等不同方面,更为具体地和读者分享了“西迁东还”这段珍贵的历史。

谈到这段历史时,龚静染声情并茂地向读者讲述了范旭东筹办永利川厂的故事。当年范旭东领导下的永利,原本位于天津,是当时中国最大的化工企业。因为战争,工厂被日军占去,设备丢失,最后几经周转落户到了乐山五通桥。此时工厂几乎濒临倒闭。就是在这样艰苦的条件下,他们凭借自身科研团队的努力,发明了“侯氏碱法”,解决了生产原料的问题。“侯氏碱法”是中国化工史上的一个奇迹,而五通桥便是它的诞生地和历史的见证者。

龚静染还讲到,范旭东的故事只是西迁东还这段历史的一个小片段,书中还有十数位卓越的代表人物,如在乐山乌尤寺创办复性书院的马一浮,主持黄海化学社哲学研究部的熊十力,随武汉大学一同西迁到乐山的叶圣陶、朱东润、凌叔华,重振四川盐业的盐务总局总办缪秋杰,寻找黑卤的“中国石油之父”黄汲清,一路护送故宫文物西迁的峨眉客,等等。他希望通过这部书向读者呈现抗日战争时期这些西迁到大后方的民族精英的真实生活,讲述他们在艰苦条件下依然为崇高理想而奋斗的精彩故事。

除了创作动机,龚静染谈到了这部书的创作方法。《西迁东还》是他非虚构创作的延续,此前,他出版过与四川的历史文化相关的《桥滩记》《昨日的边城》等非虚构作品。与前作不同的是,《西迁东还》是一部以人物为主的书,但人物难写。他分享了自己的写作心得:一是要求材料上要有大量真实鲜活的细节,挖掘得越深越好;二是写作上应怀有“小人物之心”,小人物才代表众生之相,才能体现真实的人世。

他十分认同钱穆先生的历史观,即历史就是世道人心,历史就是一个个人生,众人之人,众生之生。显然,这影响了他的创作。我们可以看到《西迁东还》情感上的悲悯、文字上的谦卑。在写作态度上,龚静染常怀“小人物之心”,他试图将厚重的历史与个人的命运融为一体,体现真实的人世和复杂的人性。